La durata non può essere percepita in quanto tale? La percezione umana, presumibilmente soggetta, come abbiamo visto nel precedente articolo, alle prerogative della coscienza, è essenzialmente interpretativa — rendendo sempre una cosa in un’altra, A rinvia a B, non potendo dunque mai cogliere A in quanto A? Pensare il reale significa per forza farne un’immagine?

L’esperienza musicale ci offre, quando la si prende per quello che è realmente, una risposta a queste domande, e apre così una via verso un altro modo di concepire l’ascolto e la filosofia. Schopenhauer, senza dubbio il filosofo che, con Nietzsche, ha preso più sul serio la questione musicale, sembra aver detto a riguardo l’ultima parola, affermando, senza cadere nella stravaganza o nell’esagerazione, che la musica è la quintessenza della realtà, che essa potrebbe continuare ad esistere anche nell’ipotesi che l’universo cessasse di farlo, e così, se riuscissimo a comprendere «quello che esprime a suo modo» (l’essenza del mondo), avremmo nel contempo l’esposizione e la spiegazione anche del reale. In altre parole, la musica, supponendo che possa essere esposta in concetti, «sarebbe la vera filosofia». Ecco ciò che si può definire una vera filosofia dell’ascolto. Ma notate bene che la filosofia rinuncerebbe così per sempre, con l’identificazione della cosa che si dà come oggetto di pensiero e la presa immediata di quest’ultima, a ciò che di solito la caratterizza specificamente: la sua tendenza ad interpretare. La «vera filosofia» sarebbe tautologica, come diceva ancora una volta Rosset, e come amo dire da qualche tempo, inespressiva: le cose che cerchiamo di pensare non hanno un significato diverso da se stesse, anzi, il significato delle cose è identico alle cose stesse.

Questa intuizione, nel senso schopenhaueriano, o ancor di più, bergsoniano del termine, è fornita dall’ascolto musicale — i due pensatori ne convengono e se ne raccomandano, del resto. È qui che possiamo introdurre un nuovo modo di concepire l’ascolto, in netto contrasto con quello che abbiamo appena presentato. In effetti, che cosa significa capire un brano di musica? La risposta fa spesso discutere. Le persone che non sono interessate alla musica, o che non la amano, o chi semplicemente non lo ascolta davvero — tutto questo va di pari passo in ogni caso —, cercheranno sicuramente, inevitabilmente, un significato non musicale. Essi cercheranno il senso del brano in tutto ciò che non è ascolto, per esempio nella biografia del compositore, nel contesto storico che ha visto nascere il pezzo, ecc.. Alcuni altri, mossi dalla musica, ma incapaci di accontentarsi del suo ascolto, anche se più intraprendenti dei primi, andranno così a leggere, non la partitura, ma le lettere o i diari dell’artista, sperando di trovarci una chiave che penetri il cosiddetto mistero. I più curiosi, con uno spirito quasi di rivincita nei confronti della loro prima incomprensione, o comunque del loro rifiuto d’identificazione del senso e dei suoni, affermeranno che il senso del pezzo, sempre presumibilmente imperscrutabile, si trova in realtà in ciò che esprime, in ciò che vuole dire, senza riuscire veramente a farlo. Cercheranno quindi di decifrare non gli arrangiamenti dei suoni ma i titoli dei pezzi o, se del caso, il testo che li accompagna. Essi diranno così che una cantata di Bach «significa» — da intendersi come veicola — questo o quel salmo della Bibbia. Lo stesso vale, ovviamente, per molte opere. Pochi giorni fa, nel corso una sera in cui si discuteva vagamente di questo argomento, ho sentito una musicologa che affermava di «sentire» letteralmente una cattedrale sommergersi quando ascoltava il preludio di Debussy così intitolato: La Cathédrale engloutie. Non so, personalmente, quale sia il rumore che fa una cattedrale quando si inabissa — non so nemmeno, a dire il vero che cosa significhi che una cattedrale si sommerga in qualsiasi modo avvenga. So semplicemente che non sento questo quando sento le note che danno corpo a questo pezzo di Debussy (che inizia con re, mi, sol, si, do, re). E so soprattutto che quando si considera in questo modo il senso della musica, non si prendono in considerazione le informazioni fornite dall’udito, ma si pensa soprattutto alla vista, perlomeno alla visione di cui sopra, cioè a quella che produce immagini. Trattiamo la musica come se fosse un’immagine. La musica illustrerebbe, come sosteneva Wagner (e più tardi Walt Disney), idee non musicali; ne sarebbe il mezzo, e in nessun caso il fine.

Ora, è chiaro che prendere la musica per un’immagine equivale a mettere «della cera nelle orecchie», come diceva Nietzsche a proposito dei filosofi tedeschi — certamente nel senso in cui stiamo criticando gli ascoltatori che si rifiutano di ascoltare [entendre] ciò che la musica offre loro —, che è ovviamente un affronto fatto all’arte dei suoni. Ci si priva così, d’altronde, del piacere che è in grado di procurare. Ma è un affronto soprattutto perché gli neghiamo fin dall’inizio la capacità di dire qualcosa da sola, trovandosi sempre costretta a parlare in una sorta di metafora pittorica, non riuscendo quindi mai a trasmettere il suo messaggio, ma solo a figurarlo. Wagner, obiettivo per eccellenza di Nietzsche per il suo «espressionismo» — chiamava le sue opere «fatti musicali divenuti visibili» —aveva dichiarato una volta, dopo aver diretto al Conservatorio di Parigi, che era ormai possibile «dipingere usando la musica». Il critico d’arte, il musicologo, il «narratologo» — ho appreso l’esistenza di questo nuovo mestiere poco tempo fa — si darebbero il compito, ancora una volta, di interpretare questo linguaggio figurativo, e, come fanno molti commentatori di pittura, ci mostrerebbero che questa o quella idea musicale rimanda a questo o quell’oggetto non musicale.

Si tratta di un atteggiamento, che mi sembra del tutto contrario a quello del buon ascoltatore, intendo quello che presta orecchio alla musica e, in tal modo, si dimentica e smette di interpretare. Del resto, un simile atteggiamento mi sembra già molto inadeguato per quanto riguarda la contemplazione delle immagini stesse. La pittura, la fotografia (quando cerca di fare arte), non più della musica o della architettura, non sono semplici medium di qualcos’altro; non sono indizi di un oggetto diverso che risulterebbe visibile con il loro mezzo: sono il fine, l’oggetto stesso. Vorrei citare qui un bellissimo passaggio di Ortega y Gasset per farmi capire meglio:

Immaginate di guardare un giardino attraverso il vetro di una finestra. I nostri occhi si adatteranno in modo che il raggio della vista attraversi il vetro senza fermarsi e si infili nei fiori e nelle fronde. Poiché il giardino è lo scopo della visione ed è verso di lui che si dirige il raggio visivo, non vedremo il vetro: il nostro sguardo passerà attraverso di esso senza notarlo. Più puro sarà il vetro, meno lo vedremo. Ma possiamo poi, con uno sforzo, disinteressarci del giardino e far arretrare il raggio visivo in modo che si fermi sul vetro. Il giardino allora si sottrae al nostro sguardo e noi non vediamo altro che masse di colori confusi che sembrano incollati al vetro. Di conseguenza, vedere il giardino e vedere il vetro della finestra sono due operazioni incompatibili; si escludono a vicenda e richiedono diverse messe a fuoco.

Seguono poi alcune considerazioni d’Ortega a proposito del preteso contenuto di un’opera pittorica: il ritratto di Carlo V, dipinto da Tiziano, cerca di sostituirsi alla persona di Carlo V? Il quadro che lo raffigura cerca di avvicinarci alla persona di Charles V? Ortega risponde che questo è naturalmente assurdo: ciò che la pittura ci offre è il ritratto di Carlo V — il vetro —, che non ha nulla a che fare con il vero Carlo V — il modello dietro il vetro —, di cui l’artista potrebbe forse non avere bisogno, e noi ancora meno. Ortega conclude così questo passaggio:

Allora, la maggior parte delle persone non è in grado di prestare attenzione al vetro e alla trasparenza dell’opera d’arte: passano invece attraverso di essa senza notarla e si immergono appassionatamente nella realtà umana evocata nell’opera. Se li si invita a lasciar andare questa preda e a concentrare la loro attenzione sull’opera d’arte, diranno che in essa non vedono nulla perché in effetti non vedono cose umane, ma solo trasparenze artistiche, di pura virtualità.

Il proposito della conferenza d’Ortega La Disumanizzazione dell’arte mira così a criticare l’incapacità del pubblico di prendere l’opera, soprattutto l’opera «neuve» [nuova], quella che inaugura uno stile, per tutto ciò che c’è da vedere. Prende di mira il rifiuto inveterato, ma irriflessivo dello spettatore o del critico, del fatto che il senso delle opere d’arte sia «trasparente» — percettibile, che non nasconde nulla, immediatamente sensibile. Egli sostiene che questo rifiuto trova le sue radici nell’assioma romantico e democratico (l’arte romantica è l’unica che ha avuto immediatamente e spontaneamente il sostegno della massa) che afferma che un artista «esprime» sempre la propria persona, e che la sua opera è di fatto un semplice mezzo di espressione (di emozioni umane nelle quali il pubblico può poi riconoscere e sentire attraverso di essa). E di certo ha ragione. Ma penso che si possa andare oltre e mostrare che questo rifiuto della trasparenza nell’arte non è ad appannaggio di artisti e spettatori romantici e postromantici, ma che è stata l’attitudine più naturale e più ricorrente degli uomini quando si sono chiesti ciò che un’opera potesse significare, nel senso di «voler dire». Per non parlare del fatto che ogni opera, e non solo quella successiva all’opera romantica dell’inizio del XX secolo, è nuova, non potendo essere compresa per mezzo di qualcosa di diverso da se stessa, non iscrivendosi in alcun quadro di riferimento, se non quello da essa stabilito per la prima volta, e che ci consentirebbe di decifrare il suo messaggio presumibilmente criptato. È l’opera che procura in realtà il quadro all’interno del quale il suo senso può essere compreso. È all’interno, mai al di fuori dell’opera, che si trovano gli elementi che permettono di comprenderla.

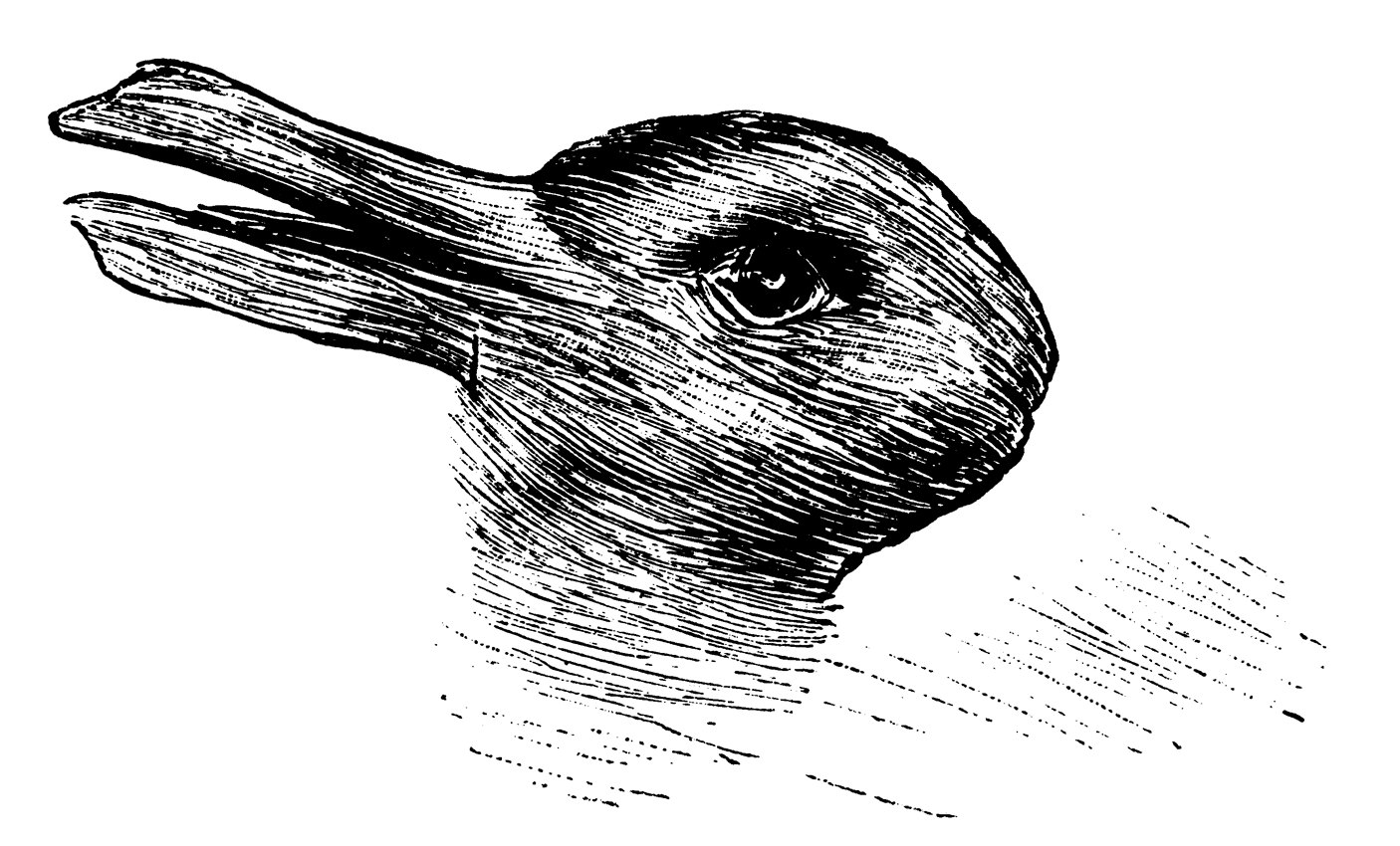

Ma torniamo a quello che ho detto prima: si tende a prendere ogni opera d’arte per un’immagine, comprese le opere che non hanno nulla a che fare con la rappresentazione, come la musica. Quello che voglio dire con questo è che, abituati come siamo — almeno in Francia — a ritenere che parlare di un’opera d’arte consista essenzialmente nel parlare di tutto ciò che la circonda, evitando con attenzione di parlare dell’opera in sé, non appena si tratta di prestare orecchio a un pezzo musicale, l’idea sopraggiunge immancabilmente alla mente (it pops in our mind) e ci impone di prendere ciò che si intende — come il vetro della finestra — per la forma attraverso la quale qualcosa d’altro è detto o suggerito. Si tende insomma a distinguere la forma dal contenuto. Ora abbiamo visto che questa astrazione — nel senso forte del termine: astraendo si fa di una cosa, in principio inseparabile, due pseudo-cose — può al limite avere un senso quando pensiamo all’esperienza visiva, che deve sempre considerare il suo oggetto, al fine di produrre un’immagine (non sto ancora parlando dell’impressione retinica della luce), «come… questo o quello». Tutti voi ricordate la famosa anatra-coniglio di cui parla Wittgenstein. E forse vi ricorderete anche di certe immagini in 3D che, senza un particolare adattamento degli occhi, mostravano solo macchie, e poi, quando veniva trovata la corretta posizione degli occhi, ne emergeva l’immagine celata. Ma riflettete: è possibile fare lo stesso quando si ascolta? Si possono rendere i suoni di un pezzo un’altra cosa, «ascoltarli [entendre] come questo o quello»? E che cosa si ottiene? O, se preferite, possiamo tradurre la musica? Ma allora, se si potesse, se il compositore potesse dire quello che avrebbe voluto dire con parole molto chiare, perché mascherare il suo «messaggio» (il contenuto) con suoni ambigui che non lo consegnano, ma al contrario, lo nascondono? Paradosso insormontabile, o piuttosto palese aberrazione: l’opera d’arte, i suoni organizzati nel tempo, ci impediscono di percepire il senso dell’opera d’arte. Ecco, questo è ciò che l’ascolto autentico, se posso esprimermi così, suggerisce: le cose non sono veicoli di altre cose, non c’è nient’altro al mondo che le cose. Il significato in senso linguistico — il senso come rinvio, come immagine di altra cosa a cui si fa cenno — non riguarda né l’arte né il mondo. Se la vista appare come un senso interpretativo — nel senso dei fenomenologhi: ciò che l’occhio percepisce differisce dall’oggetto percepito —, dove l’immagine appare solo quando il cervello (o la coscienza, o l’esprit) scambia i raggi di luce sulla retina con un’immagine diversa, l’udito appare invece come un senso che si rifiuta di interpretare, la cui percezione è in qualche modo tautologica: ciò che l’udito percepisce coincide con l’oggetto percepito— come l’essere coincide con la percezione che se ne ha, se si crede a Berkeley (la mia percezione dell’oggetto e l’oggetto percepito sono una sola ed un’unica cosa).

Mi scuso per questo passaggio filosoficamente un po’ tecnico, e forse un po’ oscuro. Intendo dire che quando prestiamo attenzione alle informazioni raccolte dall’orecchio, quindi ai suoni, non ci viene in mente [à l’esprit], tranne quando parliamo (quando un suono emesso deve veicolare un messaggio che non è solo il suono ma anche una parola che richiede un’azione da parte mia, fosse anche un cenno con la testa), si deve distinguere tra il suono come forma e il contenuto di questa forma, come si distingue (ma a torto) tra l’immagine che rappresenta e ciò che rappresenta. Il brano musicale non richiede alcuna interpretazione, al contrario: richiede dell’attenzione; i suoni non significano nient’altro che se stessi, vogliono essere ascoltati come suoni — come accordo particolare che gioca nel tempo cercando di sedurre l’orecchio. I suoni non vogliono essere «compresi» nel senso linguistico del termine, vogliono solo piacere.

Ma continuo a parlare in modo un po’ oscuro — e forse è una fatalità: la musica parla molto bene e molto chiaramente, quando se ne parla, se ne oscura inevitabilmente l’essenza. Vorrei tuttavia introdurre un concetto che può senz’altro permettermi di dare una risposta alla questione dell’ascolto e di conseguenza a quella del senso musicale che solo essa può cogliere. È il concetto di idea artistica[1]. Con questo intendo un’idea che può essere espressa solo dal materiale e dai mezzi artistici che la rendono possibile — pittura, brani musicali, scultura, ecc. —, e che è quindi intraducibile in qualsiasi altro modo. Purtroppo, non posso soffermarmi su questo punto per illustrarne le ragioni. Mi limito a dire che sarebbe stato impossibile «comprendere», nel senso artistico del termine, la «stessa» cosa nella Pietà vaticana di Michelangelo se, invece di fare un gruppo statuario, avesse fatto un dipinto (e Michelangelo eccelleva in entrambe le arti). Se si accetta la distinzione forma-contenuto, è evidente che il contenuto dell’opera è la Vergine Maria sofferente per la morte del figlio Gesù Cristo; la forma sarebbe il marmo (che avrebbe potuto essere un altro materiale), per la scultura, o l’olio su tela per la pittura — e questo sarebbe qualcosa di secondario. L’essenziale sarebbe capire il dolore della Vergine, e i moralisti dell’arte troverebbero persino che l’opera è molto buona nella misura in cui è edificante e invita al raccoglimento. Al contrario, se non si accetta, come me, la distinzione forma-contenuto, si dirà che ciò che esprime la Pietà che Michelangelo ha realizzato effettivamente, non avrebbe potuto in alcun caso essere reso con altro mezzo. Intendo dire che, se è vero che dobbiamo sapere che qui vediamo la Vergine e suo figlio morto, è nel e con l’opera che ci è possibile farlo: è la disposizione particolare delle due figure umane, e in particolare il piede destro sollevato della Vergine, che ci fa capire che Cristo sta cadendo, e all’improvviso – ed è questa l’idea propriamente artistica, propriamente scultorea. , che la pittura o la poesia non possono dire o tradurre – che uno stesso materiale, il marmo, può, grazie al genio di Michelangelo, rendere la carne viva e la carne morta. Nessun’altra arte può fare questo, come la letteratura non può mostrarci immagini in movimento, al pari del cinema, così la musica non può trasmetterci immagini.

In altre parole, per tornare alla musica, il senso che essa esprime è un senso musicale, e quindi solo l’orecchio è in grado di afferrarlo. L’idea musicali, sono nate musicali, non sono traduzioni più o meno goffe di altre idee non musicali (emozioni, paesaggi, opinioni politiche[2]).

La «Cattedrale sommersa» di Debussy è nata, non quando Debussy immaginò una cattedrale che stava scomparendo negli oceani, immagine che poi avrebbe voluto — ma come fare una cosa del genere? — per mezzo dei suoni. No, l’idea di Debussy era fin dall’inizio di giocare, di variare, di sentire e far sentire dei modi di dire re, mi, sol, si, do, re, come il Prélude à l’après-midi d’un faune è un gioco permanente con l’intervallo di quarta aumentata (sol-do diesis), il tritono — il diabolus in musica —, l’intervallo più perturbato e perturbatore che vi sia, l’instabilità stessa, la negazione della tonalità. Questi pezzi sono nati da idee sonore intraducibili — e il fatto che Debussy abbia dato il titolo di «Cattedrale sommersa» dopo aver composto il brano dovrebbe essere sufficiente per farci smettere di cercare pietre e vetri «espressi» dalle note che la costituiscono. Il significato di questi pezzi, come dice molto bene Leonard Bernstein, che ha deliziosamente analizzato, nelle sue famose conferenze ad Harvard, il Prélude à l’après-midi d’un faune dal punto di vista strettamente musicale (ha fatto lo stesso con i pezzi cosiddetti descrittivi, come la Sesta sinfonia di Beethoven), è esclusivamente musicale. Ecco del resto la sua definizione di opera musicale:

Un’opera musicale è una costante metamorfosi di un determinato materiale [gli arrangiamenti sonori], che comporta operazioni di trasformazione quali l’inversione, l’aumentazione, la ricorrenza, la diminuzione, la modulazione, l’opposizione della consonanza e della dissonanza, le varie forme di imitazione (ad esempio, cannone e fuga), tutte le varietà di ritmo e di misura, le progressioni armoniche, le modifiche di ornamentazione dinamica, senza considerare le infinite correlazioni di questi diversi processi. Questo è il significato della musica.

In altre parole, cercare una semantica della musica è un’ottima idea, purché si capisca che i segni che la compongono, se si vuole analizzarla come un linguaggio (e nessuno è tenuto a farlo) non hanno alcuna volontà comunicativa, ma solo ed esclusivamente poetica. I segni nella musica non rimandano a nulla, sono tautologici, inespressivi, bianchi, non so come altro dirlo.

«Vieni segno che sei segno solo di te stesso», scrive il drammaturgo Valère Novarina, parlando probabilmente a un dio (Io sono). È quello che fa sempre la musica: non c’è un lessico, nessun dizionario, nessuna logica in senso proprio, ma solo dei segni che si presentano, che si significano (che non invitano affatto l’orecchio a cercare un altrove, né a rimpiangere un’assenza a cui farebbero vagamente allusione).

Si potrebbe dire che la musica è una grammatica senza referente, in cui il significato si capisce dall’uso particolare in ogni contesto (in ogni brano, in ogni movimento, in ogni singola battuta), ma che, in senso stretto, non comunica niente. La vista, in senso metaforico, ha difficoltà ad accettare questo — che la visione non è che raggi di luce —; l’orecchio, al contrario, non può nemmeno immaginare che i suoni siano qualcosa di diverso dai suoni. E non solo lo accetta volentieri, ma in più se ne compiace. Inoltre, se la vista reclama l’immagine, l’immobile, la ripetizione dello stesso, come potrebbe vedere la differenza tra un’interpretazione, nel senso musicale del termine, e un’altra? È sempre lo stesso spartito che si suona, eppure, sono due opere che si sentono. L’occhio non può rilevare una differenza di timbro— anche se qui si parla maldestramente di «colore». Come la vista potrebbe capire che lo stesso tema, in un pezzo di Berlioz o in uno di Wagner, non «significa» la stessa cosa? E, se si tiene all’idea secondo la quale la musica ha una capacità narrativa, come rendere conto del fatto che uno stesso tema extra-musicale, per esempio la crocifissione di Gesù, possa essere «reso» tanto da un tema musicale in maggiore, come in Schütz, tanto in minore, come in Bach? Siamo costretti a tornare continuamente, se non si vuole perdere per sempre il significato e la bellezza della musica — si tratta probabilmente della stessa cosa —, a quella prima evidenza che troppo spesso si dimentica: la musica si sente, non si vede. Il piacere entra attraverso le orecchie, non attraverso gli occhi (come quando si vede una partitura del compositore Logothetis), né attraverso il cervello (come quando si pensa a un pezzo di Cage).

Per concludere, vorrei dire che vedere e sentire sono quindi, in linea di principio, due attività simili: aprono la nostra percezione al reale, come ogni altra sensazione. Entrambe afferrano, nella loro immediatezza, il carattere fugace e instabile di ogni cosa. Ma bisogna aggiungere che la vista, come produttrice di immagini, è stata spesso presa per qualcos’altro; per lungo tempo si è ritenuto che fosse una sorta di prolungamento della mente, o che la mente stessa vedesse, e così la realtà non era uno stato passeggero delle cose, ma piuttosto un’immagine stabile, quindi conoscibile. Si è giunti a pensare che la percezione sensibile fosse semplicemente l’indizio di questa immagine, un puzzle che solo la mente poteva vedere, mentre i sensi ci mostravano solo pezzi isolati. Così, abbiamo voluto farne una scienza, un’ontologia, un sapere immutabile del reale. L’ascolto musicale ci ha dato l’intuizione che il reale non ha nulla a che vedere con queste immagini, che è pura durata, e che è possibile non solo accontentarsi, ma anche trarne piacere nel senso pieno del termine. La musica, come ha detto più o meno Stravinsky, ha questa virtù, che l’orecchio afferra spontaneamente, per riconciliarci con il tempo. Privilegiare l’ascolto a scapito della vista non significa quindi rinunciare a vedere, ma rinunciare all’idea che le cose — la realtà— sono altro da ciò che sembrano essere, che nascondono un senso o una verità qualunque, e affermare piuttosto che sono la sola cosa a essere — e che ciò soddisfa tutte le nostre aspettative.

[1] Vedi il mio Traité des apparences, Paris, Encre Marine, 2017, ch. I.

[2] Cf. L’Inexpressif musical, Paris, Encre Marine, 2013.

Seconda ed ultima parte della conferenza tenuta da Santiago Espinosa al Festival A due voci 2018